子ども部屋を用意しても勉強しない?

「せっかく子ども部屋に机を置いたのに、結局リビングで宿題をする…」

そんな経験はありませんか?

実はこれは珍しいことではなく、子どもの心理と間取りの関係が深く関わっています。

成績アップのカギは「子ども部屋」ではなく、リビングの配置にあるのです。

子どもが勉強部屋で集中できない理由

- 部屋にこもると孤独感が強くなる

- 親の目が届かないため、不安や怠けにつながる

- 勉強=「押し付けられた時間」と感じやすい

結果として、子どもは「落ち着かない勉強部屋」より「安心できるリビング」で勉強する傾向があります。

心理学的な背景

安心基地理論(Bowlby, J., 1969)

心理学者 J. ボウルビィは「子どもは親を安心基地として、そばに存在を感じることで安心し、挑戦意欲を持てる」と提唱しました。

つまり、親の気配が届くリビングは子どもにとって安心感を得られる環境なのです。

社会的促進(Zajonc, R. B., 1965)

R. B. ザイアンスは「人に見られている」という意識が集中力や作業効率を高める効果を持つことを明らかにしました。

リビングで親が静かにそばにいるだけで、子どもの学習意欲は高まります。

環境ストレス(Evans, G. W., 2006)

G. W. エヴァンスは、騒音や散らかった環境が「環境ストレス」となり、子どもの集中や発達に悪影響を及ぼすと指摘しています。

勉強コーナーを設ける場合は、収納と音環境の工夫が欠かせません。

成績アップにつながるリビングの工夫例

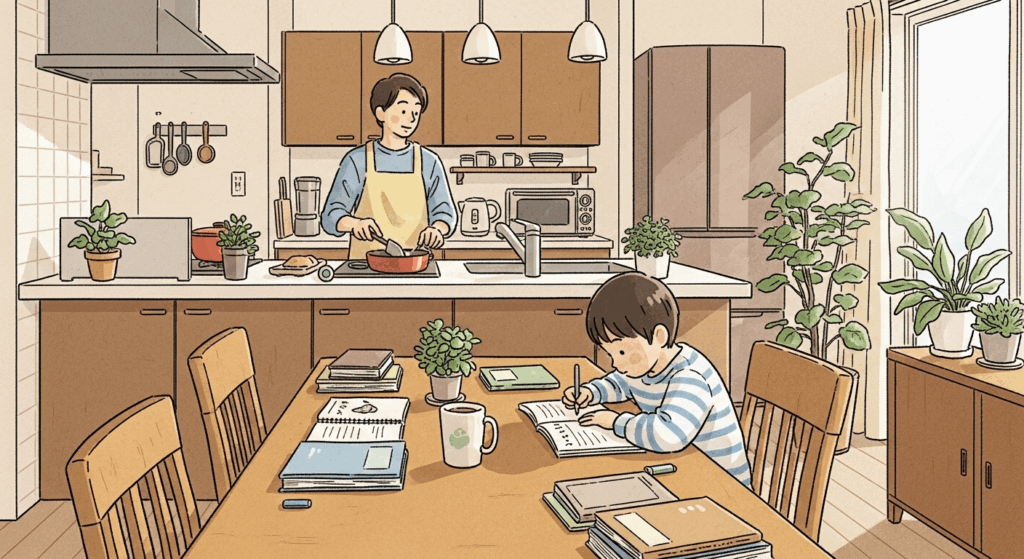

👉 対面式キッチンとダイニングテーブルの活用

親が料理をしながら子どもの勉強を見守れる対面式キッチンは、料理をしながらでも声をかけやすく安心感につながる。さらに、できるだけ大きなダイニングテーブルを用意することで、ノートや参考書を広げやすくなり、勉強の効率がアップする。

👉 学習コーナーをリビングに設ける

壁際やカウンターを活用し、親の視線が自然に届く距離にデスクを配置。

👉 収納をすぐ近くに

学用品が散らからないように専用収納を確保し、「片付けやすい環境」をつくる。

👉 音と光の工夫

テレビから距離をとり、自然光が入る窓際を選ぶことで集中しやすくなる。

👉 親子が一緒に過ごせる動線

子どもが勉強している横で、親が本を読んだり家事をできる配置にすると、自然な安心感が生まれる。

佐久市で増える「移住 × 子育て世帯」

佐久エリアは、新幹線で都心に通える利便性と豊かな自然を兼ね備え、子育て世代の移住先として人気が高まっています。

移住者からよく聞くのは:

- 「子どもが勉強部屋にこもらない」

- 「リビングだと気が散るのではと不安」

だからこそ、心理学と間取りの工夫を融合したリビング配置が、佐久市の子育て世帯にとって重要なのです。

※何気ない普段の会話があるからこそ、子どもの小さな変化や異変にも気づけます。顔を見ながら過ごす時間は、安心感だけでなく、学びや暮らしを支える大切な要素です。

実際のお客様の声(佐久市・30代ご夫婦)

「対面式キッチンにして大きめのダイニングテーブルを置いたら、子どもが自然とそこで宿題をするようになりました。料理をしながら声をかけられるので、自然な会話が生まれ、親の目も届くから安心できるみたいです。そのおかげで勉強の習慣が身についてきました。ランドセルの中身もドサっと出してくれるので、学校からの配布物もすぐに確認できて助かっています(笑)」

まとめ|成績を伸ばすのは「勉強部屋」ではなく「リビング配置」

- 安心基地理論(Bowlby, J., 1969):親の気配が安心感を与える

- 社会的促進(Zajonc, R. B., 1965):見られることで集中力が高まる

- 環境ストレス(Evans, G. W., 2006):散らかりや騒音は集中を妨げる

つまり、成績アップの秘訣は「勉強部屋」ではなく、リビングの配置と環境づくりなのです。

佐久市で“心の健康を育む家づくり”を

長野住環境企画(NJK)は、佐久市を拠点に、間取りが与える心理的影響をコンセプトに設計する唯一の工務店です。

性能やデザインだけでなく、子育て世代の「心の健康」を支える住まいをご提案しています。

勉強会・説明会も随時開催しております。お気軽にご参加ください。

👉 施工事例を見る

👉 お客様の声はこちら

👉 勉強会に参加する

参考文献

- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. Basic Books.

- Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149(3681), 269–274.

Evans, G. W. (2006). Child development and the physical environment. Annual Review of Psychology, 57, 423–451.